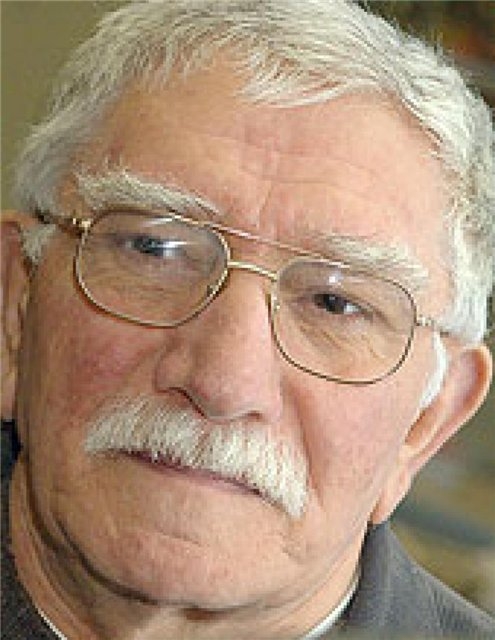

Ему сразу хочется верть. У него такие глаза, улыбка, а голос угадаешь из миллиона голосов. Джигарханяну нельзя не верить. И в кино, и на сцене, и в жизни он говорит правду. Не всегда приятную. Порой – убийственную. Ему как классику отечественного кино многое прощается, но не все. Правда, Джигарханяну до этого нет дела. «Интервью хочешь? Приходи, моя хорошая, – сделаем интервью!» – говорит Армен Борисович по телефону. И я точно знаю, что встреча состоится. Потому что так сказал Джигарханян.

— Вы попали в книгу Гиннеса за рекордное количество киноролей. Есть даже эпиграмма Валентина Гафта: «Гораздо меньше на Земле армян, чем фильмов, где сыграл Джигарханян». Армен Борисович, а вашу первую роль в кино вы помните?

— Представь, как давно это было, — 50 лет прошло! Я играл рабочего Акопа в фильме «Обвал». Его звали Качалка, потому что он был хромым. Мы показывали жизнь молодого рабочего в сложных условиях. Жили на полустанке: с одной стороны — гора и с другой стороны — гора, а между ними — железная дорога. Когда поезда, подходя к полустанку, тормозили, колодки раскалялись — были красными от трения.

— Число ролей, сыгранных вами, поражает…

— Да, их больше 300. Меня звали на съемки — я снимался. Это моя профессия. Я люблю ее, ничего больше не хочу и не хотел. Было бы каким-то фарисейством, если бы я тебе сказал, что мне это не нравится. Более того, я испытываю некий высокий восторг от того, что делаю. Чтобы ты не подумала, что это когда розы и гвоздики приносят на сцену, я сразу скажу: нет, это не тот случай! Теноры, когда правильно поют, у них влажнеют глаза. Доказано медиками. Паваротти — великий певец, у него появлялись слезы на глазах. Это некое физиологическое удовольствие. Смею тебе сказать, я тоже испытываю такое удовольствие. Это сложная вещь… Извини за пафос, но некое очищение происходит, поверь мне. Я не вру — я уже старый, чтобы врать… Мне всегда было интересно работать. Новая картина, новый спектакль — я надеюсь что-то узнать, удивиться чему-нибудь. Это все делает меня богатым!

— В вашем длинном списке ролей есть та, которая вам ближе всего?

— Нет. Думаю, что нет. Если говорить об этом серьезно, то роль, искусство — процесс неостанавливаемый. Мы говорим: «В одну реку нельзя войти дважды». Та вода уже прошла — на ее месте другая вода. То же самое — искусство, творчество. Я только что отыграл, ушел со сцены — и я уже другой, чем был минуту назад: думаю иначе, смотрю иначе. Может, когда я решу завязать с искусством, пойду что-то другое делать — тогда у меня будет время посидеть, подумать, и я решу, что эта или та роль была мне ближе. Сейчас не могу сказать. Особенно — о ролях в кино. Потому что кино — быстро портящийся продукт. Я смотрю фильм, где я сыграл роль лет двадцать назад, — о, да разве это я?! Я не узнаю себя не внешне, а по содержанию: играет как-то не так, курит не так. Вода прошла, понимаешь? В театре — другой закон. Пока я играю — он со мной, этот Отелло. Сыграл — и он отходит от меня потихонечку. Искусство тем хорошо, что все происходит сию минуту. Завтра мы можем о нашей встрече думать, рождаются всякие фантазии, а истина происходит сию минуту!

— У вас было много «криминальных» ролей, среди которых самая известная, наверное, — роль Горбатого в фильме «Место встречи изменить нельзя». Как вы к ней готовились?

— Готовился, но не так, как можно подумать. Не было такого, чтобы я пошел, окунулся в криминальный мир… Я в это не верю — в то, что если ты играешь хирурга, надо провести несколько операций. То, что между операциями — и есть самое интересное, я так думаю.

— У вас есть роли, за которые вам сейчас стыдно?

— Есть. Но не скажу, какие. Все равно — это тот путь, который я должен был пройти. Как сказала Ахматова: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда».

— Вы влюблялись в партнерш на время спектакля?

— Конечно! Как же иначе я буду играть любовь с ними? Я, например, говорю, что, когда работал в театре, своих партнерш знал лучше, чем их мужья. Может, за это на меня обижались. Я не имею в виду то, что думают другие (смеется). Я говорю о тех химических изменениях, которые происходят на сцене. Я тебе рассказывал про Паваротти — то же самое происходит в театре. Как говорят: «И им за это деньги платят?!» Почему так на самом деле происходит — на этот вопрос не ответит никто и никогда. Мы нашли первоначальный вариант пьесы «Три сестры». Там есть гениальный отрывок, в самом финале — этого во МХАТе нет. Маша говорит в конце: «Птицы летают. Миллионы лет летают, не зная, зачем. И будут летать, пока Бог не откроет им тайны». Ольга на это говорит: «Если бы знать…». Вот, я думаю, ответ на все наши сомнения, мучения. Птицы будут летать, не зная, зачем.

— Вы приняли участие в «смешной» картине «Самый лучший фильм», которая вызвала не самые восторженные отклики. Вы как этот фильм оцениваете?

— Я никогда не оцениваю — это не мое дело. Я стараюсь в кино и театре, как сказал Станиславский, показать жизнь человеческого духа. Только это! В смешной ситуации, в не смешной, в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя!» или где-то еще — не важно. Жизнь человеческого духа. Как это рассказано — другой вопрос. Должен тебе признаться, я «Самый лучший фильм» не видел целиком. Но мне с творческой группой этого фильма было очень приятно работать. Я понимал, что это чуть другие люди, я понимал, что они чуть иначе смотрят на жизнь, но мне это было интересно. И давай позволим каждому человеку самому судить, что получилось. Не будем вырабатывать формулу. Кто-то умирает от удовольствия, кто-то — не умирает. Как в анекдоте, он мне очень нравится: Рабинович, парикмахер, повесился и оставил записку: «Всех не перебреешь». Вот так и в искусстве. Нам очень важно, чтобы в результате нашей встречи — я имею в виду кино, театр — мы вышли обеспокоенными! Другого нет. Когда говорят, что кино учит чему-то — это неверно, ничему не учит. Учит только таблица умножения. Все остальное — беспокоит.

— В картине «Самый лучший фильм» вы сыграли секретаря Бога. Высоко замахнулись! Для вас это не было трудным решением?

— Не было. Я же вам сказал: роль — это жизнь человеческого духа. Вот там написано (берет лист бумаги со стола): «Здравствуй, Коля!» — значит, он людей называет на ты. Вот из этого и складывается роль. А потом уже режиссер думает, художник по костюмам думает: раз это секретарь Бога — где он сидит, как он одет, и так далее. По сути, любое знание — это повод о чем-нибудь поговорить. Ты что-то знаешь — мне рассказываешь, я что-то знаю — тебе рассказываю. Не важно, какое это произведение литературы, — это повод. Я никакой не Отелло, никакая ты не Дездемона — это только повод поговорить. О любви, скажем.

— У многих режиссеров есть любимые актеры, у актеров — любимые режиссеры. А у вас?

— Есть режиссеры, которых я люблю — Данелия, например. Много таких режиссеров. Они внесли в меня что-то, я у них что-то узнал, ощутил на съемках, мне объяснили, поправили — не обязательно режиссер, это может быть оператор, реквизитор. Когда родители хотят родить ребенка — они к этому стремятся. А ребенок рождается, как мы знаем, от любви. И в искусстве от любви происходит что-то значимое. Есть такой мультипликатор, Эдуард Назаров. Я с ним на одной картине работал — «Жил-был пес» (озвучил старого волка — «ВК»). Я до сих пор хотел бы с ним работать. Но это не значит, что мы сейчас пойдем и будем работать. От одних браков много рождается детей, от других — вообще не рождаются. Закон здесь такой же.

— Вы сейчас снимаетесь в каком-нибудь фильме?

— Есть хорошее предложение, но пока не начали съемки, не буду говорить. А то иногда попадаю, извините за выражение, впросак. Вот эти сериалы, которые снимают 24 часа в сутки, по принципу «утром в газете — вечером в куплете». «Дадите почитать сценарий? — А его завтра принесут. — А что, не написан? — Еще пишут». Такая беспардонная «штампарня»! Люди, которые к искусству не имеют никакого отношения! Тогда надо и остальных подобрать соответствующих. Не потому, что я о себе высокого мнения. Я им говорю: я вам не нужен! Я буду вас мучить, буду задавать вопросы: а почему я сюда пришел? А я ее люблю — или не очень? «Ой, блин, опять этот старик начинает морочить голову…». Я циник по своей сути, и могу проявить это, но я такое вам… наколбасю! Но стыдно же: можно дома, во время пьянки — но выносить на уровень морали государства! Я иногда думаю: до чего мы еще опустимся? И вот я вдруг оказываюсь в таких сериалах. Я за себя не боюсь — я же артист, клоун. Но чего мы добиваемся? Ведь можно, чтобы люди смеялись от щекотки. Но ведь есть смех от Ильфа и Петрова — я уже не говорю о Мольере или Гоголе! А нам говорят: «Ну, ничего: вот так походите — и они посмеются». Обхохочемся!

— Вас можно назвать философом?

— Ни в коем случае! Меня можно назвать — если нужно как-то назвать — жестким практиком. То есть я, как акын Джамбул Джабаев, что вижу, о том и пою. Да-да, я ничего не выдумываю. А если еще есть возможность попробовать, тогда я могу сказать: эта вода хорошая (берет в руки бутылку минеральной воды) или нет. Вот Фил был у меня 18 лет (любимый сиамский кот Джигарханяна. —

«ВК») — и его нет. Мне говорят — мол, возьмите другую кошечку, пупочку. Думаю: ударить по голове этого человека, что ли, чтобы он понял, что такое боль?!

— Но может быть, потом аналитика вступает в силу?

— Ну… умное слово придумала! Да, может быть, ты права. Если на меня встреча воздействовала — я потом думаю: а в каком она свитере была? Иногда не могу вспомнить, в каком. Так и в театре: мы сначала смотрим, а потом думаем. Вон там у меня висит картина «Тайная вечеря» (показывает на картину над диваном. — «ВК»). Причем, знаешь, я был в этом зале в Иерусалиме, где проходила тайная вечеря — совсем не похож на этот. Там другое меня потрясло: один парень провел меня в соседнюю комнату, а сам вернулся в этот зал, где проходила тайная вечеря, и стал шепотом говорить — и все было слышно! Значит, их разговоры кто-то слушал…

— Люди, побывавшие в Иерусалиме, рассказывают об особых ощущениях благодати.

— Я ничего особого не ощущал. Я не особенно верующий, но когда ехал первый раз в Иерусалим, почему-то волновался. Когда увидел гроб Господень, меня потрясла простота этого места. Никакого декоративного оформления — свеча, отверстие наверху. Успокаивающе действует! Мы всегда чего-то боимся, а тут — все просто. Почему мы и Бога придумали — потому, что мы не можем дать ответы на простые вопросы. Мы говорим: это Дедушка Мороз сделал. Мы же ни на один вопрос ответить не можем. Особенно в моем возрасте. Раньше я говорил: «О, да это просто!» А сейчас? У нас в Ереване был учитель словесности. Интересный человек. Он, как сейчас принято говорить, косил под Эйнштейна — у него была такая форма головы интересная и пышная прическа. И он всегда любил рассказывать притчу. Он был молодым и шел со своим профессором, была жуткая погода, дождь со снегом, и он — молодой студент — сказал своему учителю: «Вот все в жизни знаю, только не знаю, как вода в снег превращается». Прошло много лет, он сам стал учителем и шел со своим учеником, была такая же жуткая погода, и он сказал своему ученику: «Ничего не знаю, одно только знаю: как вода в снег превращается…». Эта очень точная притча. Поначалу кажется — все известно. Потом — во всем сомневаешься. И вот в помощь нам придумали Бога.

— Вы не только успешный актер, но и руководитель театра, названного вашим именем. Хотя вы как-то сказали, что самое страшное для вас — руководить…

— Да, это верно. Начальник! (презрительно улыбается. —

«ВК»). Если я на сцене — это одно: это гипнотизировать, а если не на сцене — начальник действует приказами: «дан приказ ему на запад», и так далее. Вот это не очень люблю. Можешь посчитать это нескромным, но я скажу: у меня ощущение, что я рожден клоуном. Я могу ущипнуть, за нос схватить. А вот это: «будьте любезны», «следовало бы», «будет правильным» — я начинаю смеяться. Я могу сказать, что некомфортно себя чувствую на месте руководителя. А если от меня ждут решения, ночь могу не спать, боясь совершить ошибку: наказать — обидеть или похвалить — тоже обидеть. Хотя в поступках я немножко разбираюсь — знаю, как твои глаза отражаются, как я в твоих глазах отражаюсь.

— Как вы строите отношения с подчиненными?

— Иногда контакта не происходит, иногда я даю себя обмануть. Иногда я истинно люблю, необъективен и так далее — этот список можно продолжить. Иногда я не воспринимаю человека. Более того, не могу объяснить, почему. Вот вижу, что нет ответной реакции! Как мы давно знаем, самое сложное, что придумано, — это взаимоотношения самца и самки, то есть взаимоотношения полов. Это самая загадочная вещь.

— Сложно подобрать актеров? Требовательно к ним относитесь?

— Нет системы. Потому что — мы с тобой знаем — в человеке происходят химические изменения. Девушка — женщина, юноша — мужчина. И ярче всего это проявляется в актерской профессии. Причем, микроизменения могут стать решающими. В балетном училище у семилетней девочки как-то широту таза определяют — что это ей будет тяжело, когда она подрастет. В драматическом деле это почти невозможно. Вот пришла одна актриса — замечательная, я ее очень люблю. Она родила ребенка — и явно стала моложе, и явно стала красивее, причем, не только лицом — изменилась пластика, взгляд. А бывает, как любил говорить Гончаров (Александрович Гончаров 30 лет руководил Театром имени Маяковского, куда пригласил на работу Джигарханяна. — «ВК») — вчерашний торт. Единственное, что можно сказать, — надо быть внимательным. Я за актерами подсматриваю на репетициях, как они меняются — это очень интересно, очень! У меня был великий учитель, он давно мне сказал: «Если хочешь наслаждаться театром, не входи ни в какие группировки, компании — наблюдай!» И я, когда достигаю этого, вижу в театре невероятные проявления!

— Как считаете: в чем залог успеха театра?

— Нет такого. Есть не очень корректные раздувания тех или иных театров. Мне советовали: «Найми пару критиков, газетчиков — надо раскрутить!» Есть такой путь. Когда некуда идти. Есть другой: появится один спектакль — и он на многие годы определяет успех театра. В театре на Таганке есть и другие замечательные спектакли, но «Добрый человек из Сезуана» определил успех театра. Тогда так не играли — тогда был кондовый соцреализм, узаконенный, государственный. И вдруг стали ходить на нечто другое. И многие годы так, потому что не пойти на Таганку — тогда зачем вы живете на свете?

— Ваша жена работает в США, и вы там проводите время. Но, к счастью для нас, не готовы уехать.

— Не готов, элементарно! Это другая страна, другая планета — ответственно говорю тебе! Почему они все время улыбаются? Почему они все время говорят: «Могу я вам чем-нибудь помочь?» Почему, когда я спрашиваю у прохожего, как мне пройти, он поворачивается и ведет меня, хотя ему в обратную сторону? Простое объяснение — надежно живут, надежно! У меня здесь гостил друг, армянин из Еревана, мы давно знакомы — он сорок с лишним лет живет в Америке. Так вот, он гостил в то время, когда расстреливали «Белый дом». А я живу на Арбате, и выстрелы были слышны. Я, честно скажу, испугался! Думаю — не дай Бог что-нибудь случится! Друг при мне позвонил в посольство Америки. Он простой гражданин, объяснил, что слышны выстрелы. И ему сказали: «Не волнуйтесь, все будет хорошо. Но если вы волнуетесь — мы пришлем машину, и вас привезут в посольство». Мы надеемся, что мы граждане этого государства и нас кто-то защитит, я гражданин и мне, как минимум, помогут. А наши туристы не могли выбраться из Таиланда, когда там были беспорядки, — ими никто не занимался. От этого идет наша взаимная нелюбовь.

— Вы отлично выглядите, несмотря на возраст.

— Да? А мне в театре все время говорят, что я некрасивый. «У тебя шея короткая!» — говорят. (Смеется)

— А сами как чувствуете себя в этом возрасте?

— Я понимаю, что мне 74-й год. Но очень часто я думаю, что мне не 74 года: я такой молодой, так хочу жить! Когда я так говорю более-менее умным людям — они мне отвечают, что это профессиональное: у актера нет возраста.

Дата интервью: 2009-04-15