Писатель и публицист считает, что в будущем нет места демократии, и человечество ждет либеральная диктатура. В интервью он рассказал почему в России сегодня нет совести нации, как книга перестала быть лучшим подарком и чем отличается шоу-бизнес от литературы.

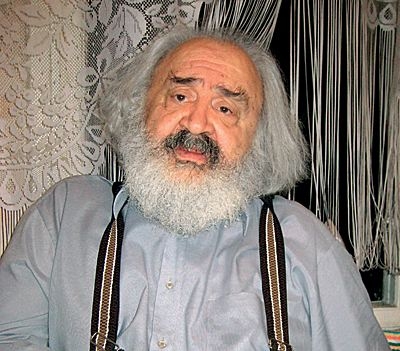

– Александр Андреевич, каждый писатель принадлежит своему времени. Вы были свидетелем слома эпох, но все-таки – к какому времени отнесли бы себя сами?

– Мне повезло – я прошел три времени. Поскольку сначала бессознательно, а потом сознательно сделал ставку быть летописцем времени, для меня произведения не только поиск сюжетов, а гонка за событиями, образами, метафорами, которые предлагает сама история.

Я прожил в трех временах и в каждом – интересно. Одно из них условно называется временем развитого социализма. Брежневский социализм демонстрировал устойчивость, крепость, обилие и некую тучность, когда деструкция была не видна. Я жил в это время очень интересно, изучал советскую техносферу, видел новые советские города, заводы, плотины, коммуникации, освоение севера. Мне было дано увидеть и военную техносферу. Я умел писать про машину, мне нравилась машина.

– Какую машину?

– Русская литература не умеет писать про машину, она не любит машину. Русская литература глубоко враждебна машине. Она умеет писать про природу, душу, духовный эпос, но про машину, то есть про техносферу русские писатели не умели писать. Вот Платонов сумел ее описать. Бунин хорошо описал машину в «Господине из Сан-Франциско» – металл, колеса поршни он описал также изящно, как росу или небо.

Потом мне было дано наблюдать падение советской башни, ее крен. Я был участником афганских и чернобыльских событий. Это был закат советской империи. Я был на всех локальных войнах, которые потом переместились в советский союз – Таджкистан, Карабах…

Бог дал мне увидеть крах Советского союза. Я был активным антиперестроечником, участвовал во всех схватках, сам готовил ГКЧП. После распада Советского союза все стало превращаться в месиво – новые образы, новые тенденции, новые события, и я участвовал в новом периоде истории до восстания 1993 года. После чеченской войны началось разложение. В горячем болоте всплывали остатки советского, возникали странные фигуры, народились ящуры. В то время я писал романы. И мне кажется, что я писатель двух времен. Я не принадлежу отдельно ни к советскому, ни к постсоветскому.

– А как же современная вертикаль власти?

– Я отношу ее к постсоветскому, хотя в ней есть что-то новое… Пожалуй, вы правы, путинская пора одарила меня иллюзиями. Но все-таки, я считаю путинский период во многом ельцинский период.

Я тешу себя надеждой, что новый период, начавшийся с кризисом, грозит большими изменениями, и я сумею его застать, посмотреть и написать его портрет.

– Вы думаете, будут серьезные изменения?

– Я думаю, что мировая система и русский кризис многое изменят, и нас ждут большие трансформации.

– У вас есть предположения какие будут трансформации?

– Либо это будет закамуфлированный фашизм, либо либеральная диктатура, при которой будут подавляться любые проявления народного волеизъявления.

– Ваш прогноз касается только России?

– И России в том числе. Диктатура меньшинства – диктатура олигархов, которые требуют социальной поддержки и которые могут опираться только на грубую силу, кончается. Мне кажется, что будет крупная социальная встряска в России, вплоть до катастрофических последствий. Либо мы пойдем путем диктатуры, как и в мире в целом. «Золотой миллиард» не сможет дальше навязывать что-то человечеству.

– Вы, как и Лимонов, больше известны не как писатель, а как общественный деятель. Вам это не обидно?

– Не обидно. Литература ушла на задворки процесса. Наш народ вообще не знает писателей, он знает только тех писателей, которые на экране телевизора. А на этом экране только те писатели, которые связаны с политикой или идеологией.

– Тогда пора спросить: сегодня вообще есть русская литература?

– Есть.

– И какая она?

– Я не могу утверждать, что Россия свободная страна, я там думаю, что она имеет суверенитет, хотя она им давно не обладает. Я думаю, что сохранились русские люди. Но я так думаю, что они есть. А может они и не сохранились, а вместо них есть мутанты.

Мне кажется, что русская литература есть. Есть молодые писатели, такие как Шаргунов. Культура ведь не только единицы художников. Может быть много художников и не быть культуры. Культура это более сложное явление, чем отдельно взятый художник. Художник только тогда является частью культуры, когда он включен в культурный процесс. То есть когда он написал книгу, создал картину, изваял статую, и на его произведение обратила внимание критика, а потом общественное сознание. Произведение искусства должно быть включено в сложнейшие процессы духовной жизни.

Художник может сидеть в тюрьме и там делать свои гениальные вещи…

– Как тот же Лимонов?

– Он написал книгу после того, как вышел из тюрьмы. Влияние Лимонова на общественную жизнь России меньше, чем Шолохова. В советские времена власть рассматривала влияние литературы как мощнейшее влияние на социум.

– Ни как в царское время?

– При царе тоже так считали.

– При нем не было союза писателей.

– Не было. Но была большая прослойка дворянской элиты и она играла большую роль в жизни общества. Распространялись толстые журналы, которые были локальными источниками как интеллектуального и духовного развития.

– Но до революции журналы выходили без поддержки государства.

– Это понятно, но государство следило за ними. Литературой интересовалось и Третье отделение. Сейчас не интересуется.

– В те времена писатель считался совестью нации. Трудно представить Шаргунова, Быкова или Пелевина этой совестью.

– В России сегодня нет совести нации. Есть три фрагмента в общественно-социальной жизни: остатки советского, либеральный и православно-монархический. Они существуют, сталкиваются, грызут друг друга, опять связываются. Нет человека, который был бы одновременно в трех кругах.

– в советское время книга считалась лучшим подарком. Нет ли вины сами писателей, что она перестала быть таковым?

– Не думаю, что это так. Сегодня мы живем в обществе потребления. Народ, живущий возвышенными ценностями, а не наслаждениями очень быстро превратился в народ-потребителя, народ-покупателя, стремящегося к развлечениям, причем развлечениям низменного порядка. Читать Юнга тоже наслаждение, но очень трудное наслаждение, оно не под силу тем, кто смотрит порнофильмы. Поэтому общество, которое стало общество потребления не хочет читать сложные книги, оно читает книги упрощенные – детективы, лав стори, именно они становятся настольными книгами. Поэтому книга и перестала быть хорошим подарком.

– Но ведь в советские времена того же Толстого и Булгакова издавали фантастическими тиражами, и их покупали.

– Это было другое время. Писатели не виноваты, что книга перестала быть хорошим подарком. К счастью, сохранилась часть людей, которая дорожит книгами. Я знаю, что сейчас получило большое распространение эзотерическая литература.

– Это нормально для страны, которая считает себя православной?

-Нормально для страны, которая семьдесят лет не была православной, и если она сейчас считает себя православной, то ошибается.

Видите ли, считалось до 1917 года вся страна была православной, но весь Серебряный век, все его лучшие представители были не православные. Они были символистами, интересовали оккультизмом, были ницшеанстами, говорили, что Бог умер. Их отлучали от церкви…

– Кажется, только одного отлучили.

– Отлучили одного, но мысленно отлучили весь Серебряный век.

– Как же тогда Религизно-философские собрания?

– Они были очень сомнительного свойства. Вряд ли Иоанн Кронштадский считал Андрея Белого канонически православным человеком. Да и в учении Соловьева о Софии было очень сомнительно с точки зрения канонического православия.

Конечно, были православные философы и мыслители – отец Сергий Булгаков, Флоренский. Теперь они с большим трудом входят в наши православные догматики. Они были модернистами, а к модернистам наше тучное православие девятнадцатого века относилось скептически. За что потом и поплатилось.

– Не странно ли, что в советские времена писатели трогательно целовали красное знамя, а сейчас не менее трогательно – иконы?

– Меня это не смущает. Если бы сейчас пришли американские пехотинцы, то они бы целовали звездно-полосатое знамя. Интересно другое течение: совместить красное и православное. Ведь многие явления советской жизни можно объяснить тайным присутствием в ней православия.

– Позвольте, христианство учит, что все люди братья. При советской власти были «враги народа», которых уничтожали. Как же можно соединить не соединяемое?

– Но было и православие, где жидов держали за чертой оседлости. Советский строй был как раз более христианский, чем царский. В советское время был интернационализм, а жизнь колхоза и монастыря – это два одинаковых устава. Да и Советский союз был одним большим монастырем. Да, враги народа были. Но разве христиане не сжигали еретиков? А Аввакума не сожгли? А старообрядцев, самых настоящих христиан разве не сжигали? И всё именем Христа!

– В шоу-бизнесе все построено на деньгах. Отличается ли он от литературного бизнеса?

– Отличие есть, и оно всегда было. Как в церкви, банде или правительстве. Конечно, люди всегда ищут себе подобных. Например, после 1991года победили либералы. Они определили масс-медиа, культуру, они выгнали из общества патриотических писателей. Нас называли графоманами, краснокоричневыми, критика нас не замечала, а в лучшем случае произведение обязательно оскорбляли. Поэтому группировки остались, они перемешались, и – слава тебе, Господи! – пропало ожесточение. Мне кажется, что молодое поколение писателей тянется друг к другу. Союз писателей был загон, там было тесно, все терлись боками, была конкуренция, была ревность. Сейчас этого нет и все разобщены.

В основном небольшими островками культуры сейчас являются издательства. Было такое, как «Ультра-культура», которое возглавлял Илья Кормальцев. Вокруг него формировались метафизики, они писали о невидимой жизни. Есть прекрасное издательство «AdMarginum»???ПРОВЕРИТЬ НАПИСАНИЕ, они умеют делать книги как культурное событие, провести их по кругам критики и общественного мнения.

Издательства могут быть центрами аккумуляции. Нынешний кризис сметает их, я даже не знаю что после него останется.

– В советское время господствовал один жанр – соцреалтзм. Как вы считаете, он был мертворожденным или у него было будущее без советской власти?

– Соцреализм – это советский эллинизм. Это мифология. Советский период – уникальное явление в мировой истории, которое топчут, засыпают пеплом, поливают фекалиями. Но оно как фрески проступает, и человечество не обойдется без этого периода, будет к возвращаться к нему, рассматривать с ненавистью или сожалением. Это был человеческий эксперимент, где были другие измерения. У него были свои творцы и художники. Тот же Шолохов. Литература никуда не денется без него.

Были советские писатели. Вот Бабель был советским писателем? Был. А Булгаков был советским писателем?

– Может, он был русским писателем?

– А Шолохов был татарским? А Мандельштам еврейским? Кем он был? Кто же был советским? Скажите мне навскидку.

– Сафронов.

– Он считал себя русским писателем.

– Бондарев.

– Абсолютно русский писатель, у которого жена – Россия.

– А вы?

– Я считаю себя русским советским писателем. Вот Бондарев писал о войне как русский и советский писатель. А Гроссман писал о войне как русский писатель – он писал о войне не как о победе, а о войне, которая кончилась убийством тридцати миллионов наших соотечественников. А те кто писал о войне, которая кончилась нашей победой, значит советские писатели? Нет. Все не так.

Я думаю, что советским писателем был Солженицын. Или Маяковский. Недавно его перечитывал. Он был гигантский советский русский писатель.

– Даже ранний?

– Зачем делить? Давайте отрежем ему одно яйцо, и оставим другое. Он был гениальный русский поэт, воспевавший советскую энергетику, он был певцом советского строя. Таким же был Фадеев. Все кто жил в советское время были советскими писателями, и делились относительно координации, которую проводила идеология партии.

Например, Распутин был советским писателем. Белов был советским писателем, и он ненавидел всю эту либеральную шоблу. Астафьев считал себя антисоветским писателем, но он был советским, так как родился в советских условиях, и его творчество вдохновлялось советской реальностью. Просто когда исчезло советское, все эти писатели утратили смысл. И тот же Солженицын утратил свой смысл. Он был важен миру и русской литературе как писатель сохранившийся с определенными советскими догмами.

– Так все-таки, было ли будущее у соцреализма?

– Я думаю, что сейчас задача найти героя в гниющем болоте, где доминирует антигерой – подонок, убийца, вампир, педофил. Надо найти героя, который несет на себе бремя страны. Надо найти утопический образ. Это и есть соцреализм. Соцрелизм – это утопия.

– Вы до сих пор считаете себя соцреалистом?

– Никогда себя не считал соцреалистом. Я ездил по войнам, описал афганскую войну и войну в Никарагуа. Причем тут соцреализм? А Маяковский соцреалист? Куда отнести его поэмы «Владимир Ильич Ленин» или «Облако в штанах»? Вот сталинский стиль в архитектуре я считаю соцрелизмом.

– Сталин указал Фадееву, что тот плохо описал в «Молодой гвардии» роль партии. И Фадеев переписал. Вы считаете, это нормально, когда художник переписывает свое произведение по воле руководителя государства?

– Это нормально. Художник, который работает во время войны, должен понимать, что он работает на оборону. Если ко мне придет какой-то хрен, залезет в мой роман и станет говорить, что ему что-то в нем не нравится, то я его пошлю. Если ко мне придет специалист по пропаганде и скажет: «Вот вы написали так, но это вредит нашему делу», то я перепишу. Я же работал в «Правде», понимал, что делаю общее дело. Но кому-то нужна правда, а не победа. Я же так устроен, что мне нужна победа, а правда – провались она пропадом вместе со свободой. Для меня победа важнее, чем правда. Те люди, для которые правда и свобода важнее, чем победа, предатели.

– как вы думаете, почему сегодня стесняются говорить, что есть русская литература? Почему ее называют российской?

– Тут есть две причины. Первая трезвая – имперская. Власть понимает, что национальные отношения это те отношения, которые могут разорвать сегодняшнюю Россию. Остальные нации, которых раньше называли нацменьшинствами, очень чутко ранимы.

– Но русских в стране восемьдесят процентов.

– Было бы проще взять оставшиеся двадцать процентов и расстрелять, чтобы не мешали нам говорить: «Мы русские, а вас всего двадцать проценгов! Чего нам стесняться?». Но власть будет стесняться, потому что в ней много нерусского, а еврейского. Именно они настаивают, чтобы говорили «российское». Даже чеченцы понимают, что когда мы говорил «русское», то имеем ввиду не только вологодское или рязанское, а – всю русскую империю. При царском дворе служили и чеченцы, и татары. А те кто стремится похаять русское, и говорят, что слово «русский» синоним фашизма, боятся этого слова, где бы они ни было, особенно в литературе.

– Помнится, раньше говорили, что русский народ – старший брат для других.

– И это правда. Не американцы же построили большие города в средней Азии. Их построили русские. Это они провели каналы, построили дороги, электростанции, заводы. Они строили не у себя в центре России, а пошли туда, и строили все это по-братски.

– Вы часто ездите сейчас по стране?

– Сейчас меньше. Когда был помоложе – ноги носили.

– Не кажется ли вам, что все разговоры московской интеллигенции о судьбах России так и остаются просто разговорами, а народ в стране живет своей жизнью – растит детей, зарабатывает на хлеб насущный?

– Согласен, что выходить со статьями Кургиняна к крестьянам, которые занимаются телками неправильно. Но с другой стороны, также неправильно выходить с проблемами крестьян к президенту, который решает проблемы войны на Кавказе. Вот наша газета для интеллектуалов, для интеллигентов, и у них другие задачи. Но сказать, что народ живет животной жизнью…

– Зарабатывать хлеб насущный – это разве животная жизнь?

– Это животное живет пропитанием. Задача животного – размножаться и при этом хорошо поесть. А не животное живет чем-то иным, не только хлебом единым. Такой человек хочет понять как устроен Кремль, какие в нем есть группировки. Для этого он смотрит телевизор, а телевизор предлагает не только голые задницы Собчак или Пугачевой, он предлагает и политические дискуссии.

– Вообще-то, я имел ввиду обычную жизнь человека, а не животного.

– А что такое обычная жизнь? Это же не просто изменение ценников в магазинах. Людям интересно пройдет через их регион газ в Китай или не пройдет? А если пройдет, то будут ли привозить на Алтай, где жил Шукшин, валютных проституток и не построят ли в этих местах Лас-вегас? Не сделают ли из БАМа публичный дом? Народу это интересно знать.

– Как вы думаете, нужна ли российской интеллигенции свобода? По истории мы помним, что интеллигенция, которая была до 1917 года только и делала что болтала, а кончилось всё выстрелом «Авроры».

– Во-первых, интеллигенции много болтать не давали, ее все время били по башке и не хотели ей давать свободу. Я думаю, что дело ни в том давать свободу интеллигенции в России или не давать. России нужно развитие, она нуждается в новых формах, идеологемах.

Россия живет в дерьме. У нее нет самолетов, хорошего оружия, настоящего образования. В России исчезли звездолеты. Если Россия получит развитие, то она опять получит имперское значение. И в этом развитие должны принять участие все – и богатые, и бедные, и левые, и правые. Они все найдут себе место на стапеле общероссийского звездолета. В России нет общего дела, ее кормят баснями и обманывают. Последние десять лет в ней занимались только газом и воровством, а развитие объединило бы огромное количество людей.

Несколько лет назад я был в Питере на Балтийских вервях. Там строили подводную лодку, и меня восхитило как работали над ней бригада из Алма-Аты, еврейские профессора, русские рабочие – они были единой командой. Вот что нужно России сегодня.

– В 1991 году на президентских выборах вы поддерживали генерала Макашова. В 1996 году – Зюганова. Потом вы были очарованы Путиным. Такой дрейф для вас закономерен?

– Вот полюбил я в детстве Гитлера, и до сих пор его люблю, хотя его уже и в живых нет! Я же политик! Макашова я до сих пор считаю самым благородным человеком из тех кого встречал, настоящим героем. Я был близок к компартии, но в КПСС никогда не вступал, всегда был белым империалистом, и поэтому поддерживал Зюганова. Путина стал поддерживать после чеченской войны, он спас Россию как государство, он уничтожил позорный Хасав-Юртовский мир после которого начался стремительный распад России.

– Но кажется, что именно при Путине началась реставрация прошлого?

– Нет, у меня другое ощущение. Путин спас государство, которое сгнило, и подморозил его. Он спас его от распада, собрал его целиком, но ничего не сделал для того, чтобы оно развивалось. Поэтому спасённое полно червями. Как говорил Мандельштам: «Нельзя дышать и твердь кишит червями». Вот драма сегодняшей России. Она спасена, но в гниении.

– Потому что всё построена на страхе?

– Да никто никого не боится. Все воруют. Кто кого боится? Наоборот, страшная коррупция. И самое страшное, что никто не боится государства – все на него плюют.

– Правозащитники всё чаще говорят о русском фашизме. Вы утверждали, что его не существует. Вы, действительно, в этом уверены?

– У нас в России каждый день убивают по два миллиона таджиков, а в подмосковных крематориях каждый день сжигают по пятьдесят миллионов китайцев. Вы посмотрите на эти зверские русские лица. Как страшны русские голубые глаза, или – как чудовищно выглядят депутаты Госдума, они просто из СД или Абвера.

Какой русский фашизм? О чем вы? Русское разгильдяйство, русское разложение, русская деградация – вот что у нас на дворе. Главное, что власть заинтересована в этом разложение, она заинтересована, чтобы русский народ распадался, разлагался. А в это время из России все самого ценного в ней, увозят в Америку. Там все русские ценности. Там – наши лучшие девушки, наши лучшие мозги, все металлы…

– Вас называют «соловьем Генерального штаба»…

– Уже давно не называют.

– А хотелось бы?

– Кем меня только не называли.

– Что вы думаете о нынешней армии? Какие у вас с ней сегодня отношения?

– Никаких. С тех пор как в армию пришли либералы, прошедших стажировку под Воронежем.

– В молодости вы работали несколько лет лесником.

– Да, охранял лес от людей. После того как закончил авиационный институт, пошел работать в НИИ, а потом – лесником. Читал книги, учился писать, там и написал свою первую вещь.

– Как вы попали в «Правду», ведь там работали самые проверенные журналисты?

– Все знали, что работая лесником, я работал в госбезопасности, охранял ее лесные угодья и занимался агентурными мероприятиями.

– У вас отменное чувство юмора

– Просто все знали, что я хорошо писал. Сначала меня взяли в «Литературную газету», взяли с улицы без всякой рекомендации – им нравилось как я писал. Я всё сделал сам без всякой протекции. В ту пору я много ездил и писал на тему фольклора русской деревни. Это и понравилось высоколобой «Литературной газете».

После поездки в Сибирь я издал свою первую книгу и сделал себе имя. Тогда я перестал работать в штате редакции и мог позволить себе поехать куда угодно. Я не был агентом КГБ и членом партии. Это ложь, что для того, чтобы сделать карьеру в советское время, надо было быть членом партии.

– вам уже за семьдесят, а вы полны сил, ведете активную общественную работу. У вас есть какой-то секрет вашего оптимизма?

– Конечно. Раз в двадцать лет я меняю себе семенники, обычно ставлю семенники гамадрилы. В последний раз сделал ошибку – вместо проверенного гамадрилы поставил семенники бабуина…

А вообще-то, наверное, Бог хранит. Я люблю природу, красивых женщин, у меня постоянные контакты с жизнью. Это всё мобилизует.

– Правда, что ваше любимое блюдо – жаренные бабочки?

– Я очень люблю отбивные из бабочек. Беру бабочку, отбиваю ее, потом кидаю ее на сковородку и жарю – пять минут на одной стороне, пять минут на другой. Какая там саранча с медом! Бабочки лучше, это моя основная пища. Летом уезжаю на заготовки бабочек на зиму, сушу их или морожу. Может, этим и держусь.

– С кем из питерских писателей дружите?

– У меня мало друзей. Моя газета поддерживает сибирских писателей, Распутина и Белова. С Астафьевым отношения не сложились. Из питерских дружу с Личутиным.

– Есть ли, на ваш взгляд, разница между московскими и питерскими писателями?

– Наверное, есть, но я бы побоялся определить эту грань. В Петербурге есть писатели, которые близки мне по духу. Они глубоко разрабатывают имперскую тему.

Раньше, например, ленинградцы были в больше степени диссидентсвующими, подпольными, с каким-то надрывом. Москва была более официальной, а Питер поддерживал сатанинскую традицию, сатанинскую потому что стоит на болотах. В Питере есть некий демонизм, который знали и Пушкин, и гоголь. Питерская интеллигенция поддерживала внутреннюю демоническую вибрацию.

Но мне все-таки трудно найти ту грань, которая отличала бы Гранина от Бакланова. Мне кажется, что Питер сегодня находится на взлете. Москва уже это пережила, она больна, перегружена. Питер весь такой восхитительный пример имперского будущего, который сейчас так унизительно утратил свое достоинство, мощь, силу, красоту и находится в новом ренессансе.

Дата интервью: 2009-01-19