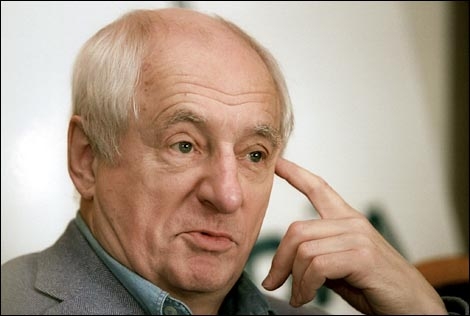

Известный режиссер убежден, что театр должен ставить не только классические пьесы. В интервью он рассказал о том, что доверяет ставить в Ленкоме другим режиссерам, кого в нем больше – диктатора или демократа, и новых особенностях начальства.

– Марк Анатольевич, когда вас назначали главным режиссером театра «Ленком» в 1973 году, тогдашний секретарь Московского горкома партии Гришин предупредил, чтобы «никаких экспериментов». Но вы этот завет постоянно нарушали. А сегодня вам трудно угнаться за теми, кто горазд на эксперименты в искусстве?

– Можно довести гонку за экспериментальными постановками до полного абсурда – показывать спектакли в грузовом лифте, под лестницей, на 8-м этаже, на верхней ступеньке. Можно сделать спектакль о том, что приснилось режиссеру сегодня. И найдутся зрители, которые отнесутся к этому благосклонно. Такие эксперименты я считаю ненужными. Я хочу, чтобы были настоящие полноценные зрелища. И народу чтобы в зале было ну уж по крайней мере не меньше трехсот человек, а лучше тысяча. Как на Бродвее. И то, что раньше было модным и желанным – например, употреблять ненормативную лексику или выходить в голом виде, – сегодня я принципиально отвергаю.

– Вы протестный человек по натуре?

– Может быть. В далекие советские времена, когда было невозможно употребить в спектакле неприличное слово «засранец», — я, помню, вставал на колени перед начальством, чтобы Евгению Леонову разрешили произнести это в спектакле «Вор». Но сейчас бы я ни за что не употреблял такие слова – они, считаю, плохо звучат. И повсеместно. Настоящий конфликт возникает, как считал наш великий мыслитель Николай Бердяев, когда происходит выход за пределы разрешенного. Тогда это вызов обществу. Конечно, Мюнхгаузен – это не бог весть что, но все-таки он изменил календарь, и это был его вызов существующим институтам.

– Когда вы сожгли партбилет на глазах всей страны – это тоже был вызов?

– Это было не слишком правильно, слишком экзальтированно. Как-то подостойнее, поспокойнее надо было поступить. Я жалею об этом. Сейчас бы я этого не сделал.

– Скажите, выбор Чехова для постановки – это своего рода конъюнктура, ведь сейчас год Чехова? Или же вы хотите теперь быть старомодным?

– Знаете, когда сегодня выбирается проект, учитывается много обстоятельств — артисты, распределение ролей. Чехов был связан с МХТ, и он понимал, что там есть знаменитые актрисы, которым надо играть. Он населил пьесу «Вишневый сад» женскими ролями —Раневская, Шарлотта, Варя, две молодые героини Дуняша и Аня. Он очень хотел, чтобы это была обязательно комедия, памфлет. Но Станиславский сделал из этой пьесы драму, которая потом клонировалась. И сейчас, когда человек видит на афише название «Вишневый сад», у него подсознательное желание – не ходить. Тоска. Но это же не так! Чехов был человеком веселым, он соединял в себе парадоксальное и трагическое мышление.

– То есть вы меняете представление о Чехове? Публика, кстати, реагирует радостно.

– Да, публика радуется. Я даже пошел на то, чтобы несколько сократить пьесу, обострить комичность ситуаций. Думаю, Чехов тут бы улыбнулся и порадовался. А может, я чего-то еще не додумал, что-то еще более комедийно надо было сделать.

– В спектакле есть интересные переклички времен – когда Гаев – Збруев говорит: «Я человек 80-х…» И зритель начинает аплодировать, понимая, что вот, сто лет прошло, а персонаж будто недавние 80-е вспоминает…

– Да, в отличие от московского, питерский зритель реагирует. Он улавливает нюансы. Мне это понравилось. Есть уже когорта людей, которые гордятся, что они восьмидесятники, как когда-то люди гордились тем, что они шестидесятники.

– А вы себя к какой эпохе относите?

– Наверное, я все-таки шестидесятник. Начал как режиссер работать в студенческом театре как раз около 60-го года. Это было время знаковое, шестидесятники породили надежду на быстрое изменение жизни. Смею надеяться на то, что я еще и романтик. Романтика какая-то во мне дурная сидит. Мне не хочется добавлять лишней тоски по поводу того, что мы сожгли, уничтожили, вырубили Россию. В том же «Вишневом саде» мне хочется при всем трагическом финале исхитриться сделать так, чтобы осталось хорошее послевкусие. Шекспир нам показал, что можно всех заколоть шпагой, отравить, но при этом радость от того, что вы были свидетелем потрясающего зрелища, останется.

– Выбор Антона Шагина на роль Лопахина немного удивляет – все-таки он очень молод. Это из-за популярности, которую актер получил, снявшись в «Стилягах»?

– Шагин действительно многообещающий артист. Если ничего не случится, если везение ему будет сопутствовать и в личной жизни, и в профессиональной, тогда он станет хорошим артистом. Сегодня на российской сцене не хватает молодых талантов – таких как Янковский, Абдулов, Збруев. А насчет молодости Лопахина… Чехов очень хотел, чтобы Лопахина играл Станиславский — он тогда был молодой красавец. Это должен быть интеллигент, человек с музыкальными руками, в этом персонаже Антон Павлович увидел новую поросль делового человека, который должен принести России процветание. Чехов не хотел очень взрослого героя – это просто с годами возникло клише.

– Вот вы сказали, что среди молодых актеров мало ярких личностей. В чем главная причина, как считаете?

– Наши экономические проблемы тут играют большую роль. И телевидение служит плохую службу: центральные каналы очень понижают интеллектуальный уровень и планку юмора, происходит дебилизация населения — сознательная или бессознательная, трудно сказать. Также и требования к актерам у режиссеров и продюсеров снижаются – играть требуется вполсилы.

– А вы пробовали об этом широко говорить? Например, как Станислав Говорухин – депутат Госдумы?

– Что-то пытаюсь иногда. Но я ведь не публицист, я театром занимаюсь. Хотя вот в «Новой газете» должна скоро появиться моя статья о времени, о задачах театра. Благо, что существует такая пресса еще, специально оставлена – для контраста, что ли? Или для разнообразия…

– Вам сложно сегодня уживаться с начальством?

– Начальство теперь улыбается только. Раньше пугали, а теперь улыбаются. И очень вежливы. Знаете, если я скажу: я хочу поставить «Тот самый Мюнхгаузен – 3» или «Формулу любви – 4» — они скажут: так в чем же дело? Деньги дадут на начало, но потом все остановится и будет долго простаивать. Потому такая ситуация отвратила от каких-либо кинематографических проектов. Я уже не снимаю кино лет двадцать. И потом, годы уже не те — нужно полностью посвятить себя театру. Кино требует полного твоего переключения минимум на три месяца. Сегодня это для меня слишком расточительно. Раньше, если меня с театром приглашали куда-то за рубеж, радовался. Сейчас я никуда не хочу ехать. Мне неинтересно играть для австралийского зрителя. Что мне он, если есть Москва, Петербург, Нижний Новгород – Россия?

– В вас больше демократа или диктатора?

– Наверное, побеждает диктатор. Хотя я, прежде чем принять решение, всегда опираюсь на чьи-то суждения. Но принимаются решения вовсе не большинством голосов. Когда уходит из театра художник, лидер, начинается золотая пора демократии. По-моему, в БДТ сейчас очень хорошая демократическая обстановка — там замечательные люди есть, но нет творческого вождя.

– Могут к вам прийти молодые актеры или режиссеры и сказать, что хотят вот такой-то спектакль поставить в театре?

– Нет, не приходят. Это исключено. Боятся просто придумать – из чего его создать, как, кто будет ставить?

– Но сегодня явно не хватает современной драмы: зритель не чувствует того нерва, который волнует общество, не показаны болевые точки нашего времени – вам не кажется, что это огромное упущение российского театра?

– Да, я ощущаю этот пробел. И понимаю, что театр не должен ставить только классические пьесы. Но пока не получается найти интересную современную пьесу. Хотя я очень много времени потратил на «День опричника» Владимира Сорокина. Начал проводить репетиции, но до спектакля дело не дошло. Понял, что не сходятся концы с концами.

– В основном вы ставите в «Ленкоме»?

– Нет, не только я, и мои ученики ставят иногда. С Романом Самгиным мы вместе выпустили «Город миллионеров». Сейчас Глеб Панфилов выпускает с Инной Чуриковой спектакль «Африканская львица» – в оригинале пьеса Джеймса Голдмена звучит как «Лев зимой». Режиссер Александр Морфов некоторое время назад выпустил у нас два интересных спектакля, ну а потом исчез почему-то…

– В противостоянии между Москвой и Петербургом, которое по сей день существует, по зрителям видно, что для них «Ленком» – вне этой борьбы. Петербуржцы любят ваш театр.

– Я очень рад этому обстоятельству. Мы всегда с удовольствием сюда приезжаем, потому что это какое-то особое, магическое, совсем другое пространство, чем где-либо еще. И здесь немножко другие люди. С Ленинградом – Петербургом я эмоционально и психологически связан. Это дорогой для меня город.

Дата интервью: 2010-09-08