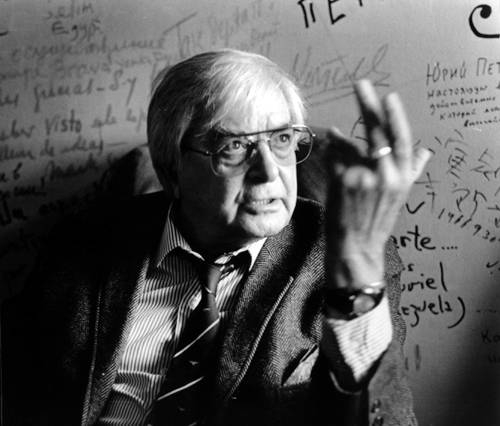

Легендарный режиссер легендарного театра на Таганке до сих пор удивляет своей активностью. В интервью он рассказал об объятих Андропова, как воруют мыло в Кремле и вспомнил многих знаменитых современников.

— У вас, я читал, были особые отношения с Андроповым — это правда, что он даже вас обнимал?

— Один раз… Я же детей его в театр не принял — сына и дочь: они после десятилетки пришли — очень к нам на Таганку хотели…

— И что, бесталанными оказались?

— Ну почему — симпатичными: дочка даже на фортепиано играла. Что-то прочли — басню какую-то выучили, отрывок: как всегда в таких случаях, но я посоветовал им: «Надо сперва институт окончить»…

— А вы были в курсе, чьи это дети?

— Даже не догадывался.

— Хм, а если бы знали?

— Все то же сказал бы. Андропов расчувствовался: «Спасибо большое, вы моих детей спасли!» — и обнял. Тут я, конечно, не удержался, спросил: «За что?». — «Как?! — он ответил. — Ни мать, ни я не могли на них повлиять. Вы знали, что это мои дети?». — «Нет». — «А зачем же на них час потеряли?». (Видите, какое мышление было). Я: «Жалко мне их стало — вот и уговаривал поступить сначала в университет. Если, обнадежил, так уж вам невмоготу, потом к этому разговору вернемся…». Они были наслышаны, что иногда я принимаю без театрального образования — на всякий случай смотрю: а вдруг талант!

— Признайтесь, покровительством Андропова вы когда-нибудь пользовались?

— Ни разу — только позвонил ему, когда умер Владимир Высоцкий. «Вы недооцениваете его, — сказал, — тут может быть Ходынка, а я заинтересован, чтобы ее не было».

— Что он ответил?

— Юрий Владимирович предельно был лаконичен: «Ну что ж, в этом вопросе я помогу. Пришлю генерала — он вам представится и будет сопровождать». И действительно, человек от него появился, но тон у Андропова был довольно сердитый. Я сказал что-то вроде: «Ваши товарищи не понимают, кого потеряли», а он: «Вы преувеличиваете». — «Нет, — не унимался я, — скорее, вы недооцениваете: я-то в этом разбираюсь». Он не стал спорить: «Ну хорошо, хорошо… Ладно! Пока я с вами разговариваю как товарищ»…

— Пока?

— Да, это цитата точная.

— Юрий Петрович, вы наверняка знаете, что среди прогрессивной интеллигенции существовала группа людей, которые рассуждали примерно так: «Подумаешь, Евтушенко, Любимов — это они-то гонимые? Ездят спокойненько за границу, все им дозволено…».

— За границу, мой дорогой, я не по своей прихоти ездил — меня посылали, и в этом принципиальная разница. Посылали, и я привозил деньги, как крепостной мужик, а когда там (показывает пальцем вверх) полоскали, на меня во-о-от такое пухлое дело лежало. (Перелистывает воображаемые страницы). «И правильно вас наказали! Вы это говорили?». — «Говорил». — «Еще мало всыпали!».

— Где это с вами так разговаривали? В Комитете госбезопасности?

— Берите выше — песочил меня лично член Политбюро наш московский вождь Гришин (в прошлом — помощник машиниста).

— Тонкий, очевидно, знаток театрального искусства!

— Н-да… Положил перед собой мое дело и начал читать нотацию. Час прошел, два, а ему хоть бы хны. Я поразился: «Делать ему, что ли, нечего? Хоть бы в туалет, что ли, уже пошел». Видимо, было сказано: «Надо его так проработать, чтобы он, наконец, понял».

— Не испугались?

— Очень устал, а напугать меня трудно: я все-таки прошел две войны, умел даже «коктейль Молотова» бросать правильно, чтобы танк вспыхнул… Надо ведь чуть подождать, пока он пройдет, и кинуть в зад.

— Для начала надо под танком спрятаться…

— Ну да — для этого ты, собственно, ров роешь…

— И все равно, когда железная махина на тебя прет, думаю, страшно…

— Еще бы — ты знаешь, что танк может на одной гусенице крутануться и в лепешку тебя расплющить… Я это к тому говорю, что людей, которые много чего на своем веку повидали и смерти не раз и не два смотрели в глаза, запугать практически невозможно.

— Вы тем не менее сталкивались с тем, что недоброжелатели злословили: «Наверное, он с КГБ связан, с органами сотрудничает»?

— Много чего говорили, покойный Зиновьев даже называл Таганку — извините! — «королевским театром на Ебанке», мол, все они там служат, и для показухи чего-то им не разрешают… Пусть болтают, мне это безразлично…

— Художник и власть существуют всегда параллельно, это непересекающиеся миры, но власть так и норовит набросить на творческую личность узду, захомутать ее. Вы для себя уяснили, как эти отношения выстроить правильно?

— Честно говоря, нет, хотя случаи были конкретные. На эту тему со мной и Андропов беседовал, причем довольно долго…

— У себя на Лубянке?

— На Старой площади — он был тогда уже секретарем ЦК КПСС, правда, еще не генеральным. Опять-таки устроили мне аудиенцию люди, которые доклады ему писали, его команда, потому что дела у меня были плохи, опять мне что-то грозило. Вспомнил! Именно в тот визит он меня обнял — значит, хотел принять очень радушно, а потом плавно съехал на тему: «Вы по своей профессии хотите работать? Тогда должны какие-то вещи понять. Знаете, что случилось с Компартией в Индонезии?». Помните, Дмитрий, был момент — там вырезали коммунистов?

— Конечно…

— «Вы все-таки сознательный человек и понимаете… У нас коммунистический строй, значит…» — и пошла старая побасенка… Как говорил дорогой Леонид Ильич (копирует Брежнева): «Не надо раскачивать лодку — доплывем, доплывем!». Такой это был разговор — надо признать, вполне миролюбивый…

— Своеобразный торг: ты — нам, мы — тебе…

— Как это потом аукнулось? Вот, бывало, вызовут те, кто непосредственно мной командует: или Министерство культуры, или Московское управление… Кстати, президент Путин, когда мы последний раз говорили с ним о казусах жизни, спросил недоверчиво: «А кто вами руководит?». Я в ответ: «Управа». Он удивился: «Какая?». — «Городское управление культуры, поскольку принадлежу я Москве». Путин улыбнулся: «Интересно, как же управлять вами?» — с таким подтекстом, что это, мол, невозможно. Тем не менее управа продолжает спускать сюда ценные указания…

…Когда Андропов пришел к власти, его помощник мне позвонил и сказал: «Юрий Владимирович хочет с вами побеседовать о роли и цели искусства», но потом он стал сильно болеть… Мой брат тогда лежал в «кремлевке» — как-то прихожу, а он спрашивает: «Ну что, плохи твои дела?». Я кивнул, но такой осведомленности удивился, потому что в свои проблемы его не посвящал — не хотел огорчать. «С чего ты это взял?» — поинтересовался, а брат показал на отдельный особняк в кунцевской больнице, известной как ЦКБ: «Там твой хозяин. Утром на два часа уезжает, а потом привозят его, вечером отлучится на час — и снова сюда». Разумеется, я все понял…

— Почему брат назвал Андропова «твой хозяин»?

— Ну как — тот вроде генсеком уже был…

— Когда Юрий Владимирович скончался, к власти в СССР пришел Черненко…

— Он почему-то сразу — в 84-м году! — подписал указ, лишивший меня советского гражданства.

— И вы остались в Великобритании?

— А что было делать?

— Вас насильно лишили гражданства или вы сами об этом попросили?

— Ничего я не просил. К чести англичан, они предложили мне паспорт — что редко бывает! — в тот же день, когда это случилось.

— Почему же вас так демонстративно выбросили из страны?

— Понимаете, я дал интервью в «Таймс», которое очень советским властям не понравилось, и они потребовали, чтобы я бросил работу и в течение 24 часов вернулся домой. Я понимал, что это значит, а у меня сын Петр был маленький… Сейчас-то он, слава Богу, человек взрослый, образованный, говорит на пяти языках, а тогда нужно было его еще вырастить…

— Что крамольного вы в том интервью наговорили?

— Я не считал, что сжигаю мосты… В это время советские ПВО сбили корейский «Боинг» с двумя сотнями пассажиров на борту, и англичане меня спросили, как я к этому отношусь.

— И что вы ответили?

— Что думал! «Вы же видите, — сказал, — по телевизору, как плачут родственники погибших пассажиров, которые ждали их в аэропорту…».

— Вы отдавали себе отчет в том, что говорите?

— Естественно — я же не пьяный был…

— …и понимали, что по головке за это вас не погладят?

— Это не умышленно вышло — просто был перерыв в репетиции, а тут корреспондент… Среди вопросов, которые он задавал, был и о сбитом самолете. Надо сказать, через день он пришел снова: «Мы никогда этого не делаем, но главный редактор поручил спросить: не хотите ли что-то смягчить?». Я лишь плечами пожал: «Ничего, что нужно смягчать, не вижу. Вы спрашивали — я отвечал: зачем мне вам лгать, по какой причине?».

— Когда вас лишили советского паспорта, вы понимали, что это крест на вашем детище, на творческих планах, что вы остались за рубежом навсегда?

— Сперва нет — я там много работал… Неприятности начались позже. В Италии меня разыскал местный полицейский: «Будьте добры… Русским нужно срочно с вами поговорить, они настаивают… Я отведу к телефону — позвоните им, пожалуйста». Он уговаривал, а я стоял перед ним в трусах, потому что вышел из моря. Ну что — оделся, набрал номер… Мне было категорически велено: «Сдать паспорт!».

— И вы?

— «Ничего я сдавать не буду, — отрезал. — Во-первых, вы отняли у меня гражданство, и больше я вам не подчиняюсь, а во-вторых, может, у моего сына возникнут денежные затруднения и он этот документ продаст».

— Пошутили?

— Неудачно схохмил и первый, как полагается в таких случаях, положил трубку — а что же мне оставалось делать? Потом они, конечно же, стали мстить.

— Каким образом?

— Уже там, в Англии, явился ко мне господин — маленький такой, несуразный, чуть сгорбленный: видно, что с комплексами… «Мои люди, — сказал он, — ждут в машине: следуйте за мной». Был ланч, я спокойно так ему объяснил: «Видите ли, идет дождик, а у меня нет зонтика, и потом, мне и тут хорошо — зачем я за вами пойду?». Он рявкнул: «Значит, отказываетесь? Вас вызывает посол Союза Советских Социалистических Республик!». — «Я в курсе, откуда вы, — тем более спешить незачем: вот закончу репетицию, тогда и подумаю. Все деньги я вам отдал — чего беспокоиться, а бросать людей, когда творческий процесс в разгаре, весьма некрасиво. Англичане не поймут: скажут, сбежал человек с работы». Ну, а я ставил там Достоевского — «Преступление и наказание». Он на секунду задумался, повернулся ко мне и произнес: «Преступление налицо…

— …наказание последует»?

— Я: «Не удержались от каламбура? Прекрасно». Он снова давай ругаться, а было много народу, и переводчику, приставленному ко мне, я сказал: «Переведите это господам англичанам». Вижу, он даже как-то струхнул, хотя гражданином СССР не был. «Переводите, переводите, — повторил, — чего испугались? Вы ж не советский подданный».

— В каком году вам вернули гражданство СССР?

— В разгар перестройки, когда к власти пришел Горбачев. Наши власти начали переговоры с Англией, и то, судя по документам, только три члена Политбюро проголосовали «за», остальные — «против». Ведь это же надо: у них государство разваливается, а они головы сушат: пускать меня в страну или не стоит!

Что же я тогда у немцев-то ставил? Ага, оперу Вагнера «Тангейзер» (как они меня учили: «Тангойзер» — немцы же строгие, четкие)… Кое-что я там подсократил, но они не возмущались — поняли, что длинновато. Конечно, перед тем как делать купюры, проконсультировался с великими музыкантами, можно ли это ужать? Они дали добро: мол, все тональности сходятся.

Короче говоря, документы советское посольство долго мне не давало — оттуда все время звонили: «Подождите, вот-вот ваш вопрос решат». В результате мне это надоело. «Не буду сидеть у немцев, — подумал, — и ждать у моря погоды — отправлюсь-ка лучше домой в Израиль», но во Франкфурте меня догнала посольская машина, и очень суровая женщина выпалила: «Из-за вас 200 километров проехали…

— …по жутким немецким дорогам»…

— Вот-вот. «Чего кипятитесь? — спросил я. — Машина же все равно казенная», а она бумажку протягивает: «Вот вам». Конечно, это не паспорт был, а просто вставочка.

— Это правда, что вы предчувствовали развал Союза?

— В какой-то степени да, и когда они стали со мной обращаться уже просто хамски, я позволил себе очень резко ответить. «Вас, — сказал, — скоро в дворники не возьмут, и если бы я был хозяином, даже метлу бы вам не доверил».

Кстати, в продолжение дворницкой темы… Недавно я был в Кремле, ну и, естественно, зашел в туалет по нужде. Смотрю, а там розовое мыло лежит, разломанное пополам. Заржал я довольно громко, в голос. За спиной сразу возник охранник: «Че это вы тут смеетесь?». — «А что, — спрашиваю, — вы не можете разрезать куски нормально? Зачем ломать-то?». Он, как мне показалось, обиделся: «Ничего, между прочим, смешного нет — воруют!».

— В Кремле?

— Да-с, мыло.

— Юрий Петрович, в чем, по-вашему, беда России и есть ли у нее будущее?

— Видите ли, на такие вопросы можно отвечать по одной схеме: вот кто бы нас не завоевывал, убирались все восвояси. Даже господин Наполеон постоял, постоял, и что? Ретировался, а жгли Москву мы — по приказу Кутузова. Я же ставлю сейчас «Горе от ума», так там все написано — надолго и для всех. Можно читать не только Грибоедова — и Островского, и Салтыкова-Щедрина, и Гоголя, конечно, а Россия — она любые нападения отбивала: в том числе и в последнюю страшную войну.

— Одним из символов Театра на Таганке был Владимир Высоцкий…

— Вот у стены — гитара его…

— …а в соседней комнате вы показали мне столик, за которым он гримировался. У вас были сложные отношения?

— Нет, совершенно простые. Дело в том, что он запивал иногда, загуливал, и было трудно — театр же требует постоянной самоотдачи… Вечером надо играть, через 15 минут начнется спектакль, а Владимир куда-то исчез — то ли в горы уехал с компанией странной, то ли куда-то на прииски приятели уволокли.

— Что за ссора произошла у вас на репетиции «Гамлета»?

— Это вранье, выдумки — был лишь бестактный с моей стороны разговор. Бес-такт-ный! Он поначалу должен был полуспеть-полупродекламировать:

Гул затих. Я вышел на подмостки.

Прислонясь к дверному косяку,

Я ловлю в далеком отголоске,

Что случится на моем веку.

Высоцкий явился на репетицию, видимо, не совсем в форме и поэтому произнес: «Гул затих… — и дальше с ударением на местоимении: — Я вышел…». Каюсь, я не сдержался. «Вышел? — переспросил. — А теперь уходи», и он ушел — в запой. Это и впрямь было…

Может, Володя что-нибудь еще крикнул — не знаю, но он не был готов для роли, а работа предстояла длительная и тяжелая… Потом все обвалилось, чуть не убило людей… Нет, лучше даже не вспоминать.

Наверное, Владимир мог ругаться, когда его насильно отправляли в больницу, мог отбиваться: «Не надо, я здоров», но занимался я этим не от хорошей жизни, а потому что его отец отказался. «Я с этим антисоветчиком, — отрезал, — дел не имею».

— Если не ошибаюсь, мама сына тоже не особо жаловала…

— (Вздыхает). Поди теперь разберись: жаловала или нет. Владимир же воспитывался, в общем-то, у мачехи — у родной матери отец-комиссар его забрал.

— Говорят, сколько Высоцкий в Театре на Таганке работал, столько Любимов за него с артистами воевал…

— Когда с ним случилось худшее, я сильно хворал… Тешу себя надеждой, что, если бы не моя болезнь, спас бы его, продлил ему жизнь хотя бы на пару лет. Не сомневаюсь: то, что Владимира насильно лечили, все-таки прибавило ему года два-три, но жил он вразнос. Представляете, 25 января ему бы исполнилось 70 лет!.. Нет, сплетням не верьте — у нас были хорошие отношения.

— Я и не верю и, с вашего позволения, процитирую отрывок из стихотворения, написанного Высоцким к вашему 60-летию.

Ах, как тебе родиться пофартило –

Почти одновременно со страной!

Ты прожил с нею все, что с нею было.

Скажи еще спасибо, что живой!

В шестнадцать лет читал ты речь Олеши,

Ты в двадцать встретил год тридцать седьмой.

Теперь «иных уж нет, а те — далече»…

Скажи еще спасибо, что живой!

Служил ты под началом полотера.

Скажи, на сердце руку положив,

Ведь знай Лаврентий Палыч — вот умора! —

Кем станешь ты, остался бы ты жив?

А нынче — в драках выдублена шкура,

Протравлена до нервов суетой.

Сказал бы Николай Робертыч: «Юра,

Скажи еще спасибо, что живой!».

Хоть ты дождался первенца не рано,

Но уберег от раны ножевой.

Твой «Добрый человек из Сезуана»

Живет еще. Спасибо, что живой!

Зачем гадать цыгану на ладонях,

Он сам хозяин над своей судьбой.

Скачи, цыган, на «Деревянных конях»,

Гони коней! Спасибо, что живой!

Не раз, не два грозили снять с работы,

Зажали праздник полувековой…

Тринадцать лет театра, как зачеты –

Один за три. Спасибо, что живой!

Что шестьдесят при медицине этой?

Тьфу, тьфу, не сглазить!

Даром что седой.

По временам на седину не сетуй,

Скажи еще спасибо, что живой!

Париж к Таганке десять лет пристрастен,

Француз театр путает с тюрьмой.

Не огорчайся, что не едет «Мастер», –

Скажи еще мерси, что он живой!

Лиха беда — настырна и глазаста –

Устанет ли кружить над головой?

Тебе когда-то перевалит за сто —

И мы споем: «Спасибо, что живой!».

Пей, атаман, — здоровье позволяет,

Пей, куренной, когда-то кошевой!

Таганское казачество желает

Добра тебе! Спасибо, что живой!

— «Скажи еще спасибо, что живой!..». Да-а-а (задумчиво). Его уже 29 лет нет, а я вот живу…

— Как вы узнали, что он умер?

— Художник Боровский с этим скорбным известием пришел ко мне в пять утра, долго звонил в дверь. Даже Катя моя испугалась, потому что у нас со столь ранними визитами связаны известные ассоциации, а положение мое в тот момент было сложным, если не сказать хуже. Давид, помню, сказал: «Ну вот и кончилась ваша тяжба с артистами за Высоцкого»… Я сразу выздоровел, оделся и поехал в театр.

— Артисты Таганки разве Владимира Семеновича не любили?

— Они все время предъявляли претензии: «Почему ему можно, а нам нельзя?»…

— Не понимали, кто он?

— А вот на это им наплевать было — они уже тогда, до раскола, жили в коммунизме. Считали себя как бы наравне не только с режиссером и учителем — с самим Господом Богом.

— Сукины дети?

— Еще мягко сказано.

— Вы, кстати, смотрели одноименный фильм Леонида Филатова?

— Так, кусочками…

— Неужели не видели полностью?

— А мне это ни к чему — что там могу высмотреть, если до фильма все знал 20 раз. Сам Леонид, бедный, тоже метался — что-то его с отколовшимся крылом связывало. Ну, для начала Шацкая — его жена…

Ой, тут такие внутренние коллизии разворачивались! Все было сделано из-под полы, когда Губенко лишился должности министра культуры. Все выглядело настолько мерзко, что и вспоминать не хочется.

— Губенко — нечистоплотный человек?

— Дмитрий, зачем о нем говорить? Давайте это минуем!

— Когда на Таганке произошел раскол, вам было больно?

— Да нет… Тут такой всеобщий вертеп начался… в общем, собрался я и махнул в Израиль. Потом меня пригласил мэр Москвы — тогда им был Гавриил Харитонович Попов. Он так художественно выразился: «Палитра города опустела»… Я ответил: «Если вы мне какие-то элементарные условия для работы создадите, готов»… В это время Марина Полицеймако прислала трогательную телеграмму: мол, мы, артисты, собираем деньги вам на билет, и тогда я окончательно понял, что они из себя представляют (о чем по приезде и сообщил). Неужели эти господа думали, что я не в состоянии дорогу до Москвы оплатить?

Они верили: если закрыть театр, что-то произойдет, а так как вертеп все продолжался, продолжался и продолжался, выполнить свои обещания Попов не мог. Началось форменное безобразие: ко мне врывались какие-то депутаты, по телевизору гневно вопрошали: «Да неужели мы отдадим русский театр какому-то израильтянину?».

— Но вы же русский!

— Ну, а ему — тому, кто это говорил, наплевать! В результате театр я закрыл. «Ну что, — спросил, — вы так хотите? Ладно, пусть будет по-вашему». (Грустно). Никто этого даже не заметил, и я уехал как бы навсегда.

— Вы как-то рассказывали, что после смерти Вахтангова на сцену его театра прямо во время спектакля «Летучая мышь» вышел конферансье и объявил: «Товарищи…

— …несколько минут назад скончался великий режиссер Вахтангов». Из зала крикнули: «Ничего! Заменим». — «Как жаль, что вы не заменили его несколько минут назад», — был ответ.

— Вас тоже хотели заменить?

— Они при Черненко и попытались — поставили руководить Таганкой моего хорошего знакомого, несчастного Анатолия Эфроса.

— Это назначение стало для него трагедией, правда?

— Для него — несомненно: ну нельзя на проклятое место идти.

— А оно проклятое?

— Конечно, иначе то безобразие, которое учинили господа артисты, было бы невозможно. Чего уж тут церемониться, чего миндальничать?.. Это же надо было додуматься: из-под полы, втихаря переманивать служащих гардероба! «Тебе у него сколько платят? — спрашивали. — А у меня будешь получать в два раза больше — пиши против». Все какие-то дела проворачивали, плели за спиной интриги…

— И против кого? Против человека, который вывел их в люди!

— Артисты туда-сюда бегали, не знали, куда прислониться… Некоторым я просто искренне удивлялся: «Ну что там забыл?», другим задавал вопрос: «Я в курсе ваших экскурсий, а если вдруг репетиции будут назначены в один день — куда денетесь?». Тогда некоторые из них оставались…

— Сукины дети!

— Покойный Леня хотел как раз показать, что все наоборот, — рассчитывал, что в этих словах будет звучать ирония…

— …а вышло, как в жизни…

— Увы, но меня это даже подхлестнуло… Я чувствовал, что они возятся за моей спиной, а сам в это время выпускал спектакли, работал, так что все обвинения в мой адрес: мол, я где-то там прохлаждаюсь, а они тут страдают, — глупые и оторванные от реальной жизни. Они даже не понимали в то время, что существует контракт, что я не могу бросить постановку на полдороге — меня просто засудят… Это в их буйных головах не укладывалось.

— Одно слово — артисты!

— Да, а чего с них взять?

— Сколько лет вы в этом кабинете работаете?

— 23 апреля начнется 45-й сезон. Такое, поверьте, редко встречается.

— Смотрю на эти уникальные стены — их можно долго разглядывать, и все равно времени изучить не хватит… «Все богини, как поганки, перед бабами с Таганки!»…

— Это Андрей Вознесенский — он первый так широко размахнулся, за что и попало мне от высокого начальства.

— Смоктуновский, Солженицын — какие фамилии!

— Прекрасные!.. Энрике Берлингуэр, Джанкарло Пайетта, Джорджо Наполитано — теперешний президент Италии: кого из высоких гостей тут только нет! Вот, пожалуйста, — Чубайс… Я «Фауста» ставил, и он с трудом дал 20 тысяч долларов.

— Может, у него просто нет?

— Ну конечно — откуда у него, бедного? Когда они с женой пришли на премьеру, я вложил в его билет свой ваучер: после этого он охладел ко мне напрочь, обиделся.

— Дал бы вам тысяч 150, не получил бы назад ваучер…

— Нет-нет, все равно получил бы. Я еще на нем написал: «Министр финансов Любимов».

— Юрий Петрович, а каково находиться вам в кабинете, где все дышит историей?

— На это я внимания не обращаю. Кстати, большинство автографов появилось при мне — когда я отсутствовал, тут никто ничего не написал.

— Высоцкий здесь тоже расписывался?

— Нет, конечно, — зачем артистам в своем театре расписываться? Это все равно что в родном доме…

— Теперь эти стены — реликвия, и с ними ничего нельзя делать: ни красить, ни ремонтировать…

— Только косметически где-то подправить.

— А вдруг штукатурка осыплется, что тогда?

— Можно ее вставить, приклеить — есть уже всякие технологии и материалы. С этим как раз все в порядке — потолок уже обрушивался…

Как-то, когда я был в Англии, на Би-би-си мне сообщили, что якобы весь мой кабинет закрасили, — и помотрели на меня лукаво: как я отреагирую. На эти уловки я не поддался. «В СССР краска плохая, — сказал, — ее потом можно будет смыть и добраться до росписей, отреставрировать». Знаете, как фрески восстанавливают? Верхний слой смоют, а под ним проступает более ранний, и иногда выясняется, что это работа великого мастера, закрашенная по недомыслию.

— У вас здесь бывали Горбачев, Ельцин?

— Борис Николаевич — нет, только его семья. Они все приходили, когда мы поставили все-таки спектакль о Высоцком (хотя потом его все равно закрыли), а Горбачев пришел без меня и сказал, что они с Раисой Максимовной смотрели «Мастера» и почему, дескать, этот шедевр не идет? Наши руками развели: «А как можно?». Мое же имя из обращения изъяли, постановки сами рождались — без режиссера, но раз вождь сказал, начали со мной разводить шуры-муры. Постепенно, постепенно…

— Что происходит сейчас с современным театром? Почему его уровень неуклонно снижается?

— Спешка — на всем лежит ее отпечаток… Плюс режиссерское самовыявление, самовыражение, которое иногда превращает спектакль в пародию. Простите, но есть же автор…

— … и грех на него посягать!

— Если берешься за великую классику: за Чехова или Островского, — безусловно, а то тебе ночью нечто приснилось, схватило тебя за всякие места — и ты вытряхиваешь все на сцену. Ну нельзя же так! Зачем ставишь, коли автор тебя не устраивает? Если уж так неймется, сам напиши пьесу и самоутверждайся. Или объяви: «свободная фантазия» — и фантазируй.

— Логично…

— (Мурлычет мобильный телефон). Звонки какие-то странные, что-то нечисто… Но вы не волнуйтесь: тут всегда все записывается — до сих пор.

— Юрий Петрович, нынешний брак у вас четвертый, а это правда, что вы были страшным бабником?

— У меня, Дмитрий, заповедь есть: о дамах не говорить, на нескромные вопросы не отвечать. Не люблю мужчин, которые рассказывают о дамах.

— Вы часто влюблялись?

— Бывало. Не стану отрицать — да этого и не скроешь, когда биография такая.

— Вашей женой была одна из самых знаменитых и красивых отечественных киноактрис, по которой сох весь Советский Союз, — Людмила Васильевна Целиковская…

— Я ее откровенно жалел, потому что на Западе, в Голливуде она стала бы очень богатой женщиной. Людмила была музыкальна, хорошо пела, знала английский — сама выучила.

— Сколько лет вы прожили вместе?

— Около 20-ти — для артиста это много.

— Вы любили ее?

— Ну что вы — а зачем же тогда все затевать? Из-за романа со мной разрушился ее брак с Каро Алабяном — знаменитейшим архитектором, построившим Театр Советской Армии. Он по армянской линии был в близких отношениях с Микояном, и однажды на выходе из театра некие крепкие товарищи мне преградили дорогу. «Что, — спросили они, — давно не били? Хорошенько подумай!». Я им сказал: «Вы долбоебы — поняли? Стыдно такими вещами-то заниматься».

— Вот это любовь?

— Дело даже не в этом — тут уж взыграло элементарное чувство достоинства. Неужто я испугаюсь, если начнут бить?

— Советская система была так устроена, что некоторые большие люди на высших этажах власти в те времена запросто могли предложить любой красивой актрисе интим, а то и попросту на время похитить, куда-нибудь увезти. Вы ревновали? Были ситуации, когда чувствовали, что кто-то из сильных мира сего положил на вашу супругу глаз?

— Нет, с этим не сталкивался и мог совершенно спокойно высказаться, если что-то было не по мне. Помню, мы с Людмилой были приглашены в Кремль, где присутствовала вся эта команда: «…и примкнувший к ним Шепилов» — мужик красивый, высокий, и Аджубей… Дамы так и вились вокруг… Мне это надоело, я взял Люсю за руку: «А ну пойдем отсюда, на сегодня уже хватит!» — и увел домой.

— И она пошла?

— А куда денешься? Ну взбрыкнула немного… Но немного! В следующий раз я ее поразил, когда нужно было ехать к Хрущеву на дачу…

— Ее пригласили одну или с вами?

— Конечно, со мной — это когда Никита Сергеевич вызвал деятелей искусства и учинил им разнос. Жена говорит: «Завтра с утра поедем». — «Ты как хочешь, — отвечаю, — а я туда не собираюсь». Людмила взвилась: «Как? Что это ты дурака валяешь?». Я объяснил, что уже заправил машину и на рассвете уезжаю в отпуск: мол, встречу ее в Феодосии и мы вместе отправимся в Новый Свет… Она не поверила: «Да брось!», тем не менее я встал в шесть утра, сел за руль, только меня и видели… Короче, ее приучил: как я сказал, так и будет — и никак иначе.

— В сталинские времена покойный «английский шпион» Лаврентий Павлович Берия не пропускал практически ни одной актрисы… Рискну смоделировать ситуацию: вы — муж, Целиковская — жена, и Берия приглашает ее к себе в особняк…

— Да ну, у Люси же друг — Микоян, он бы… (Осекся). Хотя нет, Берия, конечно, мог все…

Естественно, это означало бы разрыв: если бы я что-то такое узнал, между нами было бы все кончено. В молодости я был очень ревнивым — все хотел Отелло сыграть, но так и не довелось. Зато Лоуренс Оливье, чей автограф на стене перед вами, в этой роли блистал. Видите, какой зримый у нас разговор — это очень редко складывается…

— Развод с Целиковской мучительный был?

— Тяжелый.

— Со слезами, с криками, битьем посуды?

— Ну нет — крик и тому подобное не в нашем все-таки стиле. Ничего плохого о Людмиле сказать не могу. Для нее наш разрыв стал большим горем, трагедией. Она уже была в летах, да и мне тогда годков набежало порядком — без пяти минут пенсионер.

— Вы на ее похороны ходили?

— Пришел бы, конечно, но меня в стране не было…

— Что вы почувствовали, узнав, что Целиковская скончалась?

— Я был в курсе ее болезни, слышал, что у нее вроде бы появился кто-то, ей близкий. Разумеется, это совсем не то было, что когда-то у нас… (Пауза). Ну и пускай!

— Сейчас телезрители, как горячие пирожки, глотают сериалы о бурных страстях выдающихся актрис. Авторы «мыла» не обошли вниманием и Людмилу Васильевну, прозрачно описав ее роман с Василием Сталиным…

— (Гневно). Это неправда! Я как раз отдыхал в Сочи, когда там появился Василий. В ту пору я был женат на балерине, ныне покойной, — выпускнице хореографического училища при Большом театре — и знаю эту историю не с чужих слов. Нет, ничего там такого не было.

— И все-таки почему с Целиковской вы разошлись?

— Влюбился в свою нынешнюю жену Каталин. Она, знаете, у меня какая — боевая венгерка…

— Я это почувствовал…

— О, что вы! Это человек неумолимый… Что там декабристские жены — она не только коня на скаку остановит, но и танк… Вы зимний сад в нашем фойе видели? Это Катина заслуга, как и отменная чистота. Пока она показывала, как надо, и все драила, над ней все смеялись, а когда их убирать заставила, перестали…

— Юрий Петрович, я слышал, что при каждом удобном случае вы медитируете…

— Бывает. Сперва относился к этим вещам несерьезно, но Катя — она очень жесткая: сама не медитирует, а мне приказывает. Ладно, я на нее не в обиде, потому что… увлекся. Когда проходил курс обучения в Харарите в Израиле (там в горах есть серьезная школа по трансцендентальной медитации) — как-то поверил в их доказательства. Действительно, артисты — даже бывшие, как я! — легко в это входят. Мне, например, когда устаю, медитации помогают расслабиться, а это главное.

Даже врачи у меня допытываются: «Вы не переутомились?». Они поражаются тому, сколько я работаю, запрещают такие нагрузки. Один крупный, очень барственный начальник (не буду называть фамилию) как-то меня спросил: «А сколько вам лет?». — «90». Он хмыкнул: «В таком возрасте можно трудиться лишь два часа». — «Никак, — говорю, — не выходит: рабочий день мой длится восемь часов, а иногда и 10». Он дар речи потерял: «Не надо! Категорически не надо».

— Не имею привычки подглядывать в чужие бумаги, но на вашем столе практически на виду лежит расписание Юрия Любимова на ближайшие 10 дней. Я прочитал и скажу вам: не поручусь, что выдержал бы такой плотный график сам. Вы это серьезно?

— Наш дорогой мэр Юрий Михайлович сидел со мной рядом в день моего 90-летия. Шло «Горе от ума», и я, как обычно, по ходу действия руководил: на пульте потише-погромче делал, фонариком туда-сюда водил, темп просил замедлить или ускорить, а он какие-то вещи подсматривал — интересовался, ч

Дата интервью: 2009-12-29